■■ 2018/9/26 ■■

新屋 山神社 奥宮

この金運神社、正式には新屋山神社の奥宮で、富士山2合目に位置している。

新屋山神社は地元職人の崇拝対象で、刃物を使用する職人さんが良く訪れている。

新屋山神社は富士吉田市の北口浅間神社近くにあり、主祭神は大山津見神(おおやまつみのかみ)

他の祭神は天照大御神(あまてらすおおみかみ)・木花開耶姫命(このはなのさくやひめのみこと)。

船井総研の船井幸雄氏が「お金に困りたくなかったら富士山のこの神社に行くと良い」というお話から、

株とか会社運営に興味がある人には天の声にも等しく、この神社が有名になった。

霊峰富士の神山のニ合目(標高1,700m)、通称「へだの辻」と呼ばれる堤所に鎮座。

霊験灼かにして不思議に所願が成就し、神徳顕著をもつと往古から知られ、

近年では日本全国、遠方より数多くの崇敬者が参拝に訪れています。

この奥宮を賞して別名「金運神社」ともいわれています。

お参りの順序は、本宮を向いている最も古い社にお参りした後、

烏居の鈴を鳴らして烏居を潜った場所の社にお参りします。

環状列石 (ストーンサークル)

社の後ろ横の林の中にある環帯状に置かれている石組は、大変霊力が強い神域とされています。

このストーンサークルを時計回りに三周回った後、社に向かってお参りすると願い事が叶うとされています。

ストーンサークルの社が以前に比べて荒れていました。

上の写真は、2012年に来た時の写真です。

富士山の2合目で雪や風雨などの影響を受けて荒れてしまったようです。

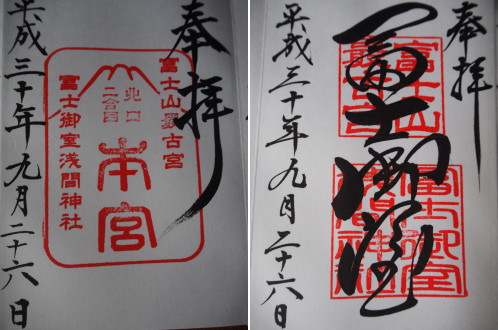

冨士御室浅間神社

文武天皇3年(699年)に藤原義忠によって霊山富士二合目に奉斉されたと伝えられる。

その後708(和銅1)年に祭場の形を造り、その後、雨屋、社殿を創建された。

富士噴火のため焼失したが、その後、しばしば再興、増設された。

社名の「御室」は、かつて祭祀を石柱をめぐらせた中で執り行っていたことによるもの。

天徳2年(958年)には、村上天皇により、河口湖の南岸に里宮が創建された。

特に戦国時代には甲斐武田家三代に渡り崇敬を受けた。

現在の本殿は、慶長17年(1612年)に徳川家の家臣の鳥居成次が建てたもの。

昭和48年(1973年)に富士山二合目から里宮に移築された。

構造は、一間社母屋造り、向拝唐破風造りで、屋根は檜皮茸形銅板茸きであり、

桃山時代の特徴をもっている。国の重要文化財に指定されている。

平成23年2月、二合目本宮境内地、並びに里宮境内地が『史跡富士山』に指定された。

ご祭神:木花開耶姫命(このはなさくやひめのみこと)

山梨県南都留郡 富士河口湖町勝山3951番

冨士御室浅間神社 里宮

958年(天徳2年)村上天皇が、崇敬者の礼拝儀祭の便を図るため、 老松繁る現在の場所へ建立。

以来武田家、小山田家、徳川家からあつい信仰や手厚い庇護を受けて来た。

現在の建物は、明治22年に再建。

河口湖に面し、喧騒と離れた静寂の中で、 歴史の風を感じられる。

鳥居から参道が続き、神聖な場所という感じがしてくる。

冨士御室浅間神社 本宮

富士山最古の社。699年(文武天皇の御世)藤原義忠公が霊山富士二合目へ奉斉。

807年(大同2年)に坂上田村麿郷が蝦夷征伐の御礼として社殿を創建。

噴火のための数次にわたる炎上と、自然条件厳しい場所のための不朽激しく、

そのつど皇室及び、武田家をはじめとした有力な武将等により再興が 重ねられてきた。

現在の建物は、1612年(慶長17年)に徳川家の臣で当時当地方の領主鳥居成次が 造営、

昭和49年に現在地へ 遷祀したものである。

河口浅間神社

864(貞観6)年、富士山は歴史的な大噴火を起こし、この溶岩流によって、街にも大きな災害が発生しました。

そして翌年、勅命によって、富士山の神様である浅間大神をお祀りし、鎮火祭が行われた。

それから1,000年以上を経ち、いまも、富士山の神様をお祭りする社として建ち続けています。

御祭神は浅間大神(木花開耶姫命)。

歴史ある神社であることから、数多くの文化財を持ち、境内の森には巨木が立ち並びます。

南都留郡 富士河口湖町河口1

鳥居から巨木が立ち並ぶ参道が続きます。 樹齢は約800年。

拝殿

祈りの込められた、多くの額が並ぶ拝殿

拝殿のまわりにも巨木が並んでいます。

富士山の噴火とかかわりの多い冨士御室浅間神社と河口浅間神社の御朱印を

いただきました。 新屋山神社で金運アップです。